義肢・装具

上肢装具対策【PT専門】

義肢・装具のジャンルは

PTでも上肢装具は度々でます。

出題傾向や頻出装具をまとめてみました!

はじめに

PT専門で上肢装具の出題率は10年で9問。

概ね年1回は

何らかの上肢装具に遭遇する計算です。

膨大な試験範囲の中でこの遭遇率は極めて高い。

対策しておいて損は無いと思います。

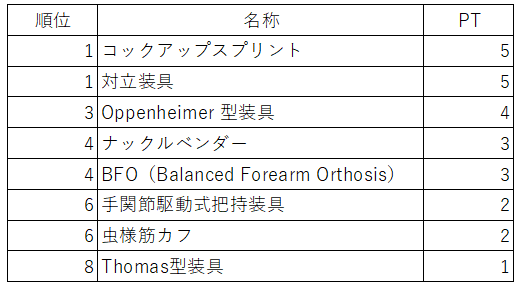

出現率は、PTのみだとこんな感じ。

その他の装具としては、

以下も各1回ずつ出てきましたが・・・。

・IP関節伸展補助装具

・母指Z型変形用スプリント

・逆ナックルベンダー

・パンケーキ型装具

これらに関しては、余力があればで良いと思います。

PTでこれらが「正答」となる事もまず無いでしょう。

出題傾向

出題の内訳としては・3大麻痺手 5問

・装具全体 2問

・熱傷 1問

・肩手症候群 1問

やはり猿鷲下垂の3大麻痺手がメインですね。

あとは装具全般の用途を問われる問題。

Oppenheimer型装具が「Milwaukee装具」や「Williams型装具」などに紛れて登場していました。

ここ2年連続で出ています。

上記ランキング外のマイナーな装具は恐らく出ないと思います。

熱傷に関する問題にも稀に出ます。

ただ、どちらかというと「熱傷に関して」深掘りする方が良いと思います。

「熱傷」は頻出ジャンルだからです。

肩手症候群は、この疾患自体が10年中1問。

ちなみにOTですら10年で2問程度。

こちらも余力があればで良いかと思います。

出そうな所をまずは固めた方が良いでしょう。

3大麻痺手

下垂手

もちろん、橈骨神経麻痺で生じるダランとした手の事です、が意外と「下垂手」という言葉自体PTでは出ることが無い。

また背屈装具は出てくる割には「正答」となった事も無し。

正しく理解し、見極めるのが大事というコトね。

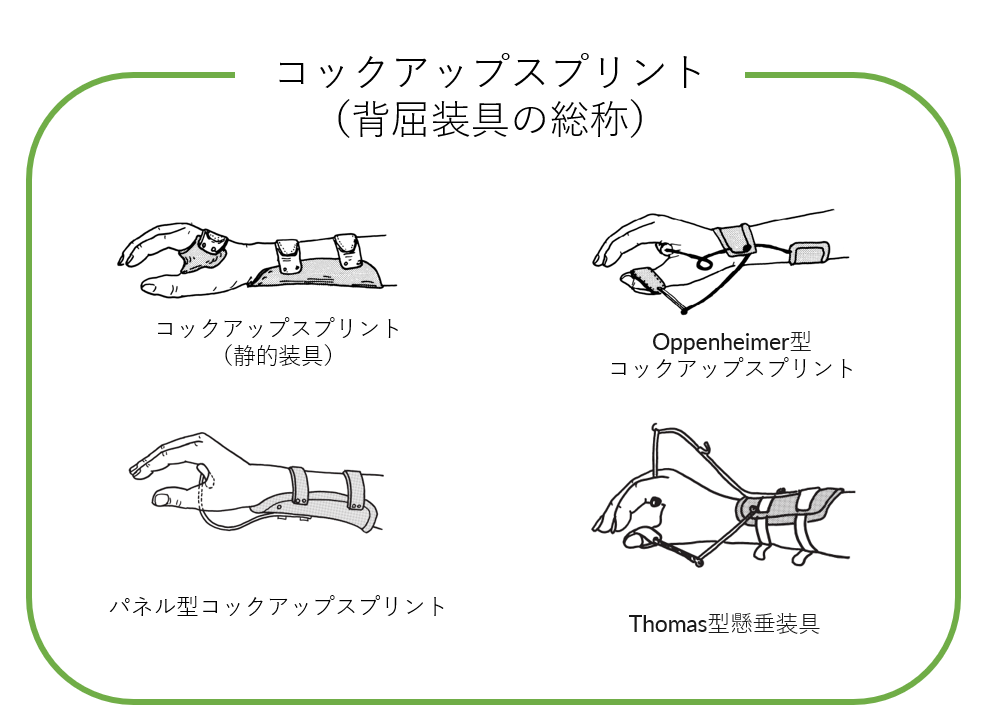

名前が少々ややこしいです。

まず、「コックアップスプリント」という名称。

「総称」として背屈装具全体を指す場合と、

「静的装具」という装具を指す場合があります。

えー・・・図にした方が分かりやすいですね。

こういう事です。

まぁ、国試的には別にどっちでも良いです。

なぜなら、これらが背屈装具だと分かれば良いからです。

「この中のどれが適応か」等とはOTですら問われません。

学習の際に混乱しないように念のため書いておきます。

見た目に関しては、当然、背屈している事が特徴なのと、

母指外転を補助しようとしている点で見分けましょう。

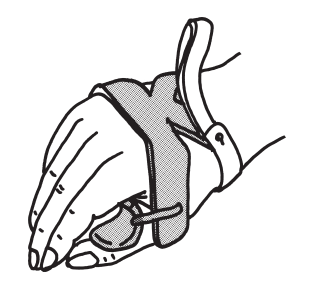

特に困るのがオッペンハイマーとトーマス。

全然名前からモノが想像できないタイプですね・・・。

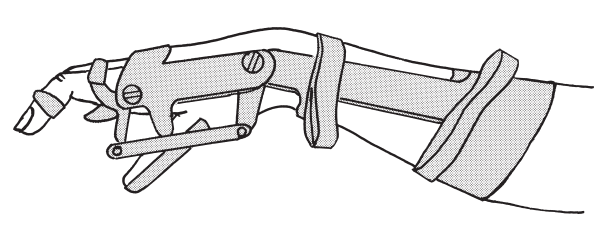

トーマスはPTでは絵も出た事ないですがこんな装具で、

この「上に突き出した懸垂具」が最大の特徴です。

この辺がなんか「きかんしゃトーマス」っぽい(?)ので、

なんとかそれで覚えて下さい。

ほらっ。煙突っぽいっ。

ほらっ。煙突っぽいっ。

なのでこれをもってトーマスとしましょうね!

ね!

ね!

あと、

オッペンハイマーは・・・うーん。

トーマスからの・・・

トップハムハット卿

オップハンハット

オッペンハンマット

オッペンハイマー

オッペンハイマー!!

・・・すみません。

良い覚え方あれば教えてください。

次いきます。

猿手

はい、正中神経麻痺ですね。特に母指球の筋萎縮による対立障害がターゲットです。

こちらの装具は、名前に関しては、「対立」とついてくれているので安心。

いくつか種類がありますが、「対立」とついていればOKです。

OTでは長対立装具と短対立装具の見極めが必要ですがPTでそこまでは不要でしょう。

(ちなみに、内在筋のみの麻痺なら「短」、外在筋の麻痺もあるなら「長」です。)

Rancho型とかについても無視で大丈夫。

これも、OT専門問題でも見分けてませんから。

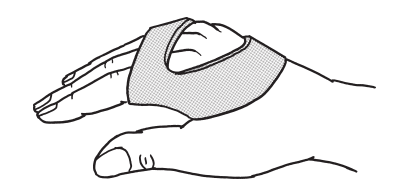

見た目に関しては、母指を外側から包み込んでいる感じ。

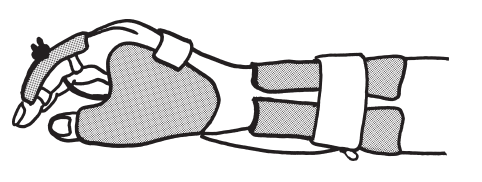

長対立装具だとこうで、

(ちなみにコレがRancho型ですが、そこはどうでも良いです)

短対立装具だとこう。

母指を対立位に持っていこうと外側から押さえつけていますね。※

母指を対立位に持っていこうと外側から押さえつけていますね。※

例えば、先ほど出てきたOppenheimer型装具と比べてみると一目瞭然。

こちらは橈骨神経(母指外転筋)麻痺を補助するために外側に引っ張っています。

こちらは橈骨神経(母指外転筋)麻痺を補助するために外側に引っ張っています。

※「母指を外側から押さえつける」だけだと手関節駆動型把持装具もそうなるんだけど、それはまた後述します。

鷲手

続いて、尺骨神経麻痺の「鷲手」。

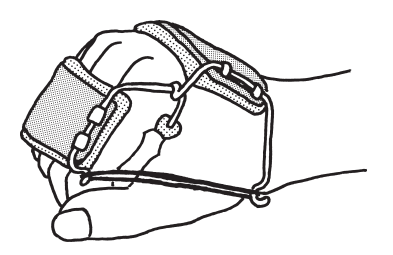

頻出はこの2つ「ナックルベンダー」と「虫様筋カフ」

・・・ですが、

ややこしいよなぁ。

虫様筋って尺骨・正中神経の両側支配なのに

名前的には尺骨神経麻痺にだけ適応なの?みたいな。

すみません、今の所特に良い覚え方は無いので根性でお願いします。

「虫様筋カフ」は、鷲手の尺骨神経麻痺です。

ちなみに、ナックルベンダーと虫様筋カフは、同じ用途で静的と動的の関係にあります。

静的だと良肢位の保持や、特定の手の形での機能の向上ができます。

動的なら手の動きを大きく阻害せず、目的の機能を補助できます。

この辺の見極めも問われる事はありませんが、

対象的な物をセットで覚えると印象に残りやすいですよ。

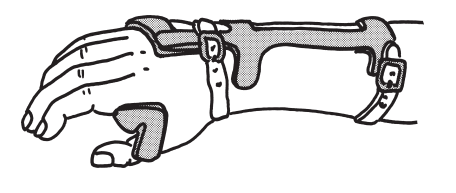

こちらがナックルベンダー。

ナックルベンダーというのもよく分からんので調べてみた。

ナックルとは拳骨とか握りこぶしに関連する意味合いがある。

野球でもナックルボールという変化球がありますね。

由来は諸説あるが1つには「曲げた指の第1関節(Knuckle)部分でボールを握り、突き出すように投げる」からだという。

やはり握る事に関連するのだ。

ともかく、握らせようとしてくるタイプが「鷲手」適応です。

その他の装具

ランクインしている頻出装具だと、「BFO」と「手関節駆動式把持装具」ですね。

どちらも主な用途は頸髄損傷。

頸髄損傷に関連する問題では起き上がりや移動など、PTらしい問題がいくらでもあります。

頸髄損傷に関する上肢装具の問題は今の所なく、今後もほぼ出ないと思われます。

一応、選択肢に出た時に迷わない様に解説しておきます。

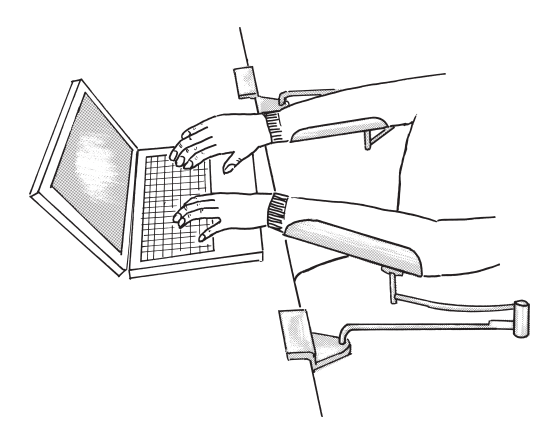

BFO

BFOとはBalanced Forearm Orthosisの略。問題はいつも「BFO」とだけしか記載されていないのだ。

知らないと全く意味不明。

こんなやつです。

C4~C5Aの頚髄損傷で適用です。

前腕で腕全体をがっつり支えている、重度者用の装具ですね。

手関節駆動式把持装具

パッと見は長対立装具みたいな感じ。

実際、対立位になるように作られています。

C6レベルが適応であり、そのレベルだと対立筋ふくむ内在筋が効かないからでしょう。

大きな違いは手関節部が、名前の通り駆動する仕組み。

この手関節の動きを利用してテノデーシスアクションによる把持を補助するわけです。

色んな型がありますが、こちらもOTですら問われませんが・・・。

見た目の判断材料として何種類か並べておきます。

名前は覚えなくて良いので記載もしません。

大事なのは、どれも「手関節駆動式把持装具」だということ。

以上です★

上記2点は頚損用の装具だと思ってもらえれば良いですし、最初にも書きましたがPTで頚損の上肢装具が問われる事は無いでしょう。

まとめ

- 頻出の装具を押さえておこう。

- 同じ機能の装具だと分かれば良い。

- 名前と見た目と用途を結び付けておきましょう。

上肢関連は苦手という方も是非、頻出だけは押さえておきましょう。

年1ペースと、本当によく出ます。

名前・見た目・用途の結び付けはもちろんですが、

ポイントはPTの国試で問われるレベルです。

細かな違いまで完璧にしなくても良いのです。

同じ機能の装具だと分かれば大丈夫!

◆参考文献

knuckleとは・意味・使い方・読み方・例文 - 英ナビ!辞書 英和辞典